和名・科名

キカラスウリ ( ウリ科 )

咲き始め

7月~

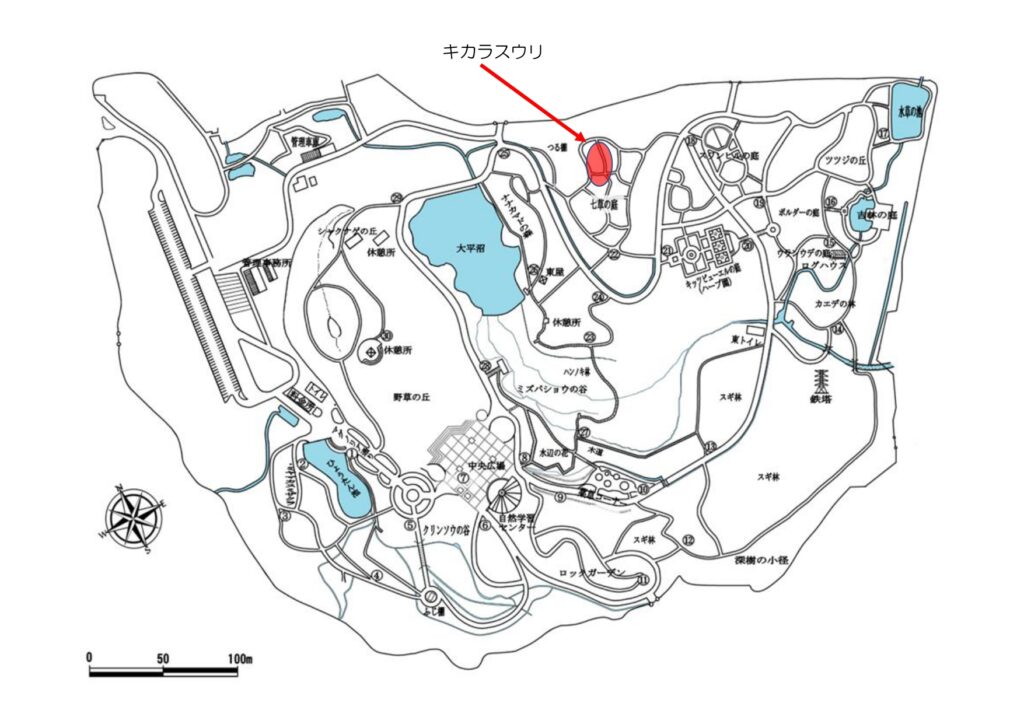

場 所

七草の庭

草丈・樹高

4m以上

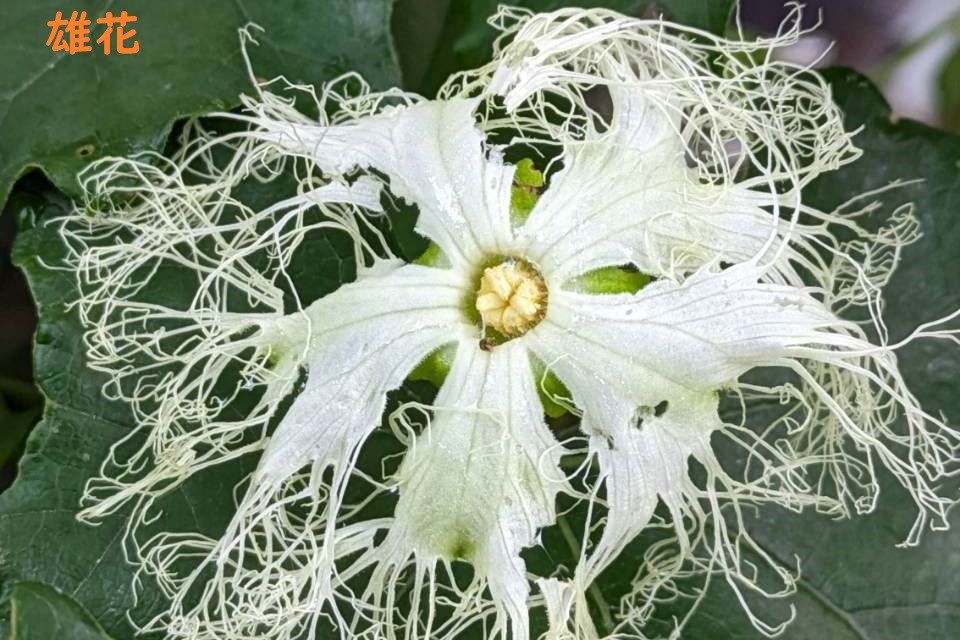

花の色

白~肌色

特 徴

北海道(奥尻島)、本州、四国、九州、奄美大島に分布する。山野に生える多年生のつる植物。根は塊状(かいじょう)で、茎に巻きひげを持つ。葉には柄があり互生で、毛はない。雌雄異株(しゆういしゅ)で、夏の夕方に白花を開き、花弁の先は糸のように裂ける。雄花は総状(そうじょう;ふさのような形)。雌花は葉腋に単独につく。果実は黄色に熟す。塊根(かいこん)から天花粉(てんかふん;根からとった白いでんぷんのこと。化粧用薬用のパウダーになる。)をとる。

日本名(名の由来)

「黄烏瓜(キカラスウリ)」 近縁種のカラスウリ(烏瓜)の果実が赤く熟すのに対し、キカラスウリの果実が黄色いままであることに由来する。

薬 効

薬用 [生薬]根を 秋に採り、外皮を取って水洗いしてから輪切りにし、日干しにしたものを括楼根(かろこん)という。また、熟した果実を水中でつぶし、種子を採って風通しのよいところで陰干ししたものを括楼仁(かろにん)という。根は鎮咳去痰(ちんがいきょたん)、清熱作用があり、熱性疾患および肺炎や気管支炎の咳や痰、糖尿病による口渇(こうかつ)、催乳(さいにゅう)などに用いる。種子は清熱、鎮咳去痰、通便作用があり、熱性の咳や痰、乾燥性便秘に用いる。根には多量のデンプンが含まれるため、天瓜粉・天花粉(てんかふん)として幼児のあせもに利用された。