和名・科名

ミゾソバ ( タデ科 )

咲き始め

8月~

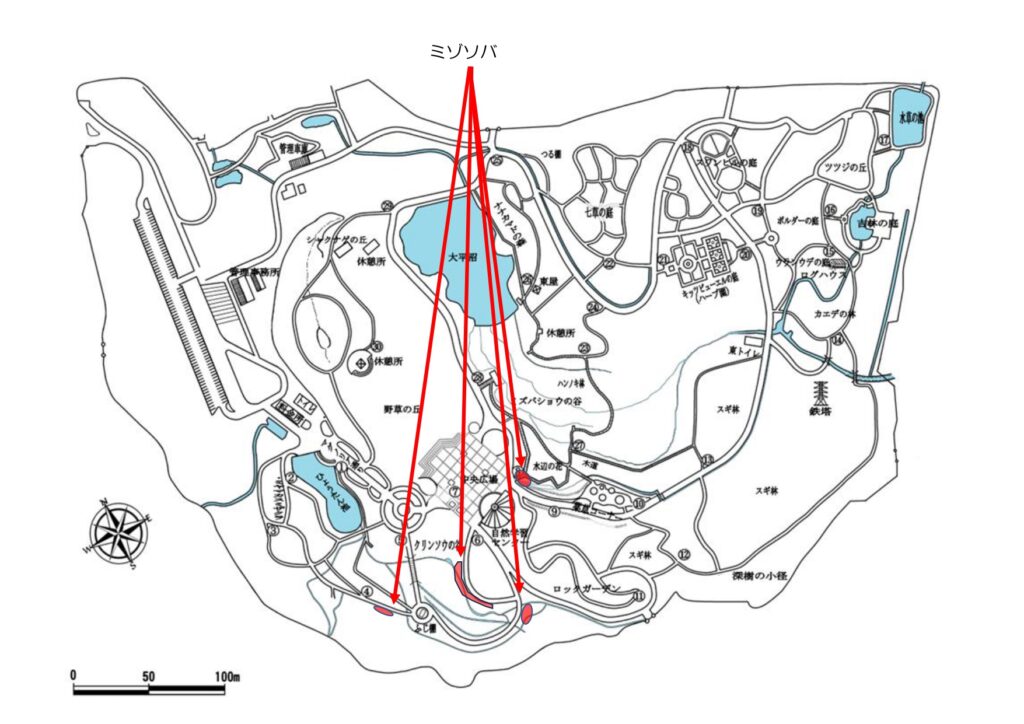

場 所

クリンソウの谷

草丈・樹高

30cm以上1m未満

花の色

紫~桃色

特 徴

北海道、本州、四国、九州に分布する。国外では、朝鮮半島、中国、に分布する。小川沿いや沼沢地、湖岸など生える草丈30~80cmの1年草。茎の下部は地を這い、節から根と閉鎖花をつける。葉は互生し、卵状ほこ形、先は鋭く尖り、中部は多少くびれ、基部は広い心形で両側が耳状に張り出し、全縁。両面に星状毛と剛毛がある。オオミゾソバより葉は小さく、毛も少ない。葉柄は翼があるか時にない。オオミゾソバの翼は、中央がよくくびれ大きい。托葉鞘は短い筒形で毛があり、時に上部の茎葉では托葉鞘が葉状になり、全縁かやや波状になって縁毛がある。花は茎頂に総状花序に頭状に10数個つき、萼片は下部が白色で上部は紅紫色、長さ4~7mm、先は5裂する。花序柄は長く、時に分枝し、上部に腺毛がある。痩果は宿存ガクに包まれ、卵状球形で3稜があり、長さは4mmぐらいである。

日本名(名の由来)

「溝蕎麦(ミゾソバ)」 かつて日本各地で水田が見られた頃は、土盛りされていた溝や用水路、小川などの縁に普通に生えており、その見た目が蕎麦に似ていることに由来する。

薬 効

[民間薬]花が咲いている時に、茎葉を採取して乾燥させる。または、必要な時に茎を採取する。茎葉を乾燥させたものを煎じて、リュウマチなどに用いる。止血、鎮痛作用があるので、出血時、擦り傷には生の葉を良く揉んで患部に塗布する。食用 [食用部位] 新芽や柔らかい葉を、塩を入れた熱湯で茹でて、水に晒し、アク抜きをしてから、おひたし、ごまあえ、佃煮、油いためにして食べる。